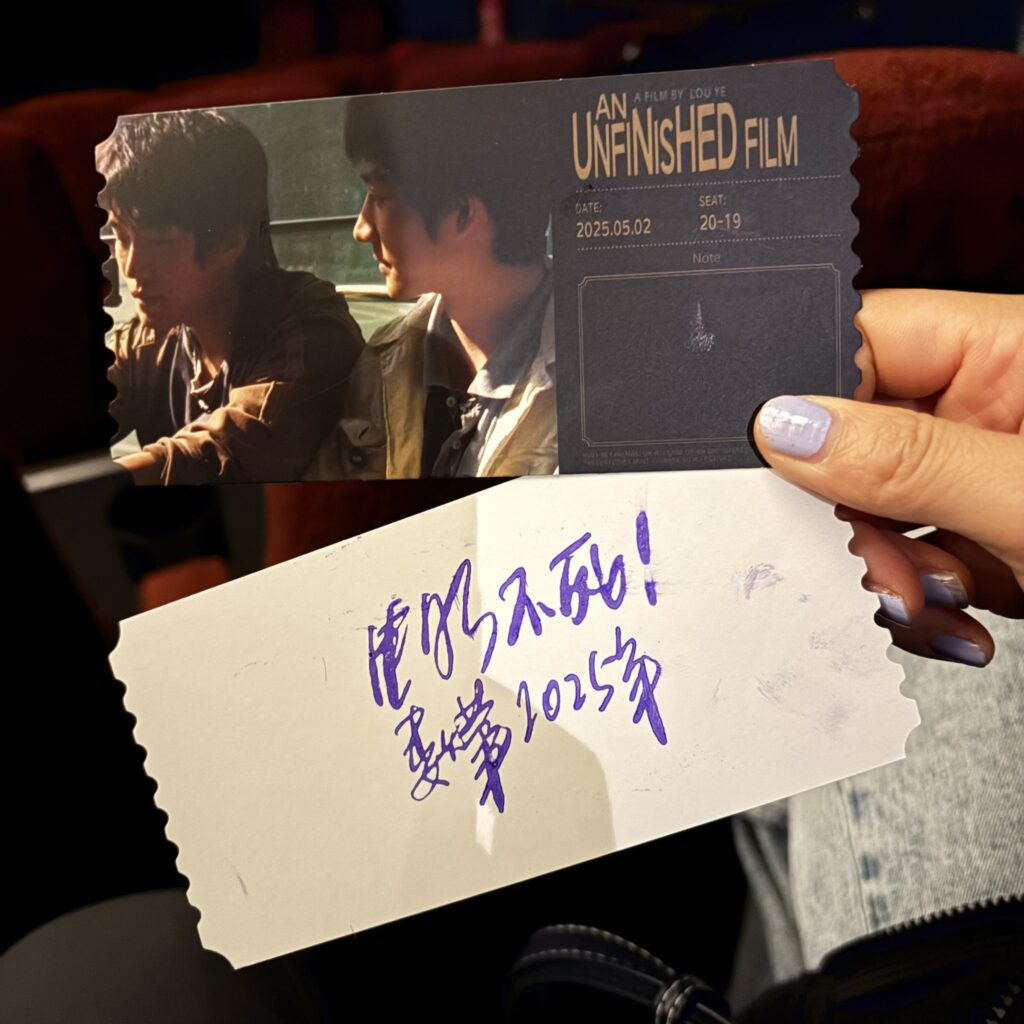

几个月前,在 Phoenix Picturehouse 观看了娄烨导的《An Unfinished Film》。

这是一个很特别的英国连锁电影院。它并不是那种巨幕商业影院,更社区化。两间不大的放映厅,座位不多,但却能带来一种亲近感。这里不仅有商业大片,更有大量小众电影和独立作品。

影片以「戏中戏」的结构,记录了一个剧组因疫情被困酒店的经历,将镜头对准了宏大叙事下琐碎的日常。手持摄影的晃动感,捕捉了那时社会的慌乱和人们内心的混乱。

它没有很完整的情节,而是用生活的碎片,用情绪拼凑出一段记忆——焦虑、无聊、担忧、害怕、接受…

这是一部悲伤的电影,我却在看完后感到一种淡淡的释放感。

我或许是幸运的,不曾在期间经历过痛苦。旁观了许多,努力的想做些什么,却又似乎什么都没做。

所以对我来说,当时更多的是一种沉默的、难以出口的压抑。我无法轻易去诉说,觉得自己的感受太微小、矫情。每个人似乎都在努力维持日常运转,谁又愿意再多听一个负担?

正因如此,这部电影对我来说成了一个出口。它不仅是影像叙事,更像是一扇窗,推开时,积压的东西突然有了可以呼吸的通道。

电影结束后,我骑车回家。夜风拂面,我放肆地哼着影片里的那首《火红的萨日朗》。偶尔全力踩几脚踏板,让车子飞速向前冲去,就像要把身体里残余的郁结一并甩掉。那一刻,我突然觉得自己并不需要向谁解释这种释放,只要身体和声音能够发泄,它就足够真实。

或许这就是电影的意义之一:它不必替我们解决问题,但它能在某个瞬间提供一个「容器」,让我们把那些说不出口的压抑,安放其中。

那天回家路上的风声和歌声,我可能会记得很久。

这种没有剧透的影评,挺好!

去看看

一部没有名字的电影。视频过年那块真是感同身受。