洋洋

想看《一一》很久了,不仅因为它是杨德昌的作品,还因为干女儿的小名是一一。

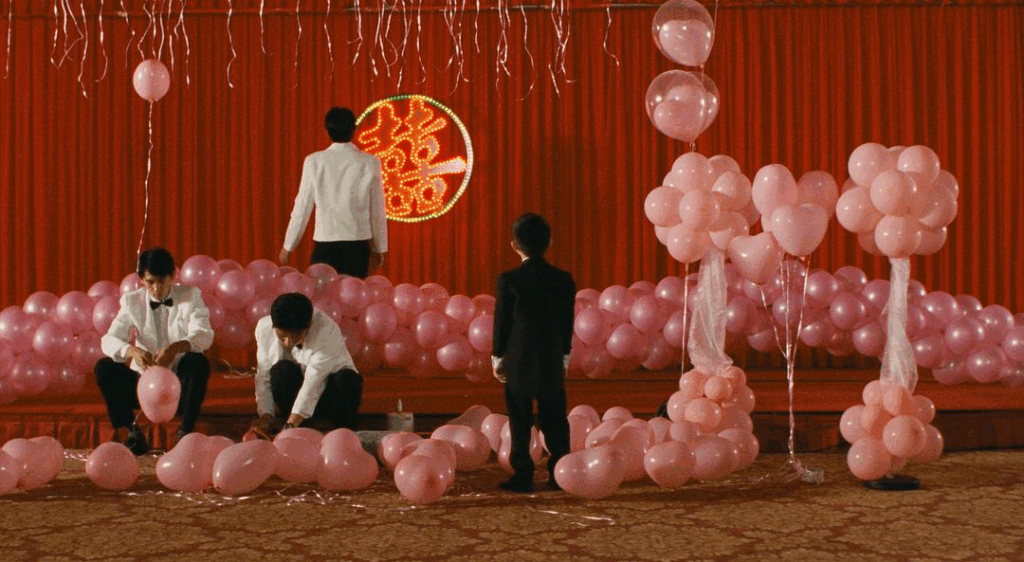

全片接近 3 小时,叙述细腻克制,不同的视角的小故事,交织在一起。它记录的是日常的、琐碎的人和事,从婚礼开始,到葬礼结束。看似平淡,实则余韵悠长。

剧里有个话少的孩子,叫洋洋。他喜欢拍照,更确切的是喜欢观察。

没人教过他如何摄影,这样反倒更好,他不执着于捕捉实体,而是捕捉概念。

第一卷胶卷

摄影不仅是「记录」,还是「沟通」。

洋洋不善于用语言表达。第一卷胶卷被用于拍蚊子,是想告诉妈妈有蚊子咬他。

影像让他舒适。

虽然没拍到蚊子,但拍出了自己急切的情绪。那段时间母亲的情绪并不好,他似乎是希望与母亲有多些东西聊。

老师捉到了他偷偷外出打印照片,老师并不想理解这些照片,嘲讽洋洋「前卫艺术」,还要他罚站,直到家人来接他。

他始终没有拨通电话,也没有争辩,默默的站了很久,直到老师觉得无趣。他不想去打扰这个阶段的家人,大家都有各自的烦恼。

对洋洋来说,拍照是替代语言的方式,没必要跟不懂自己的人争辩。

第二卷胶卷

每个人都只能看到一半的世界,因为我们能看到前面却看不到后面。

洋洋想了想,选择记录人们的背影,告诉别人他们不知道的事情,给别人看他们看不到的东西。

世界并不完整,摄影帮助我们意识到「不完整」本身。

《一一》也不完整的,电影展示了许多故事的结局,但没交代故事的缘由。

我们只能看到生活的一半,就更别提电影了。

少一些对眼前事物的评判,多一些对其成因的理解。我们追逐着眼前事物的完美,却看不清自己。

影片中洋洋暗恋的女生,以后会不会帮他记录「背影」呢?

结

摄影从来不只是「快门一按」。它是慢的、沉静的媒介,需要我们停下、凝视、补全、理解。《一一》用三小时的克制叙事,和洋洋的两卷胶卷,一起提醒我们:真正值得看的,是那些我们自己看不见的部分。

不知一一长大后,会不会看这部《一一》,那个时代的年轻人又会如何理解?

感觉也是对电影和创作的思考,以及purpose

晚上回去看看

—

「洋洋想了想,选择记录人们的背影,告诉别人他们不知道的事情,给别人看他们看不到的东西。」

突然想起一个有意思的视频,出去拍一期路人的背影

月初在香港百老汇看了下4k修复版,难得的观影体验。

真好呀! 很适合在大荧幕看的影片

真巧,前两天我也补了这部片子。很喜欢胶片电影画面中的颗粒,对于剧情部分,只能说留了很多白给下一次作新的发现吧(